An Wissensinhalten, Praktiken, Aushandlungsformen und Vernetzungsdynamiken zeigt sich, wie sich virtuelle Lebenswelten entfaltet haben und diverse Formen der Virtualität zur treibenden Kraft für gesellschaftliche und kulturelle Transformationen geworden sind. Im Fokus der Reihe stehen Funktion und Folgen des Virtuellen für die Subjektkonstitution, für lebensweltliche und ästhetische Praxen, für soziale Organisationen und Operationen und nicht zuletzt für die Wissenschaften selbst.

Die am Sonderforschungsbereich beteiligten Fächer – Erziehungswissenschaft, Geschichtswissenschaft, Kunstgeschichte, Linguistik, Literaturwissenschaft, Medienwissenschaft und Sozialwissenschaft – treffen sich in ihrer Forschung dort, wo es um die unterschiedlichen medialen und technischen Bedingungen virtueller Welten geht: Diese können erzählt, errechnet oder immersiv erfahren, modelliert oder imaginiert werden. Mit dem Begriff der Virtualität fokussiert die Schriftenreihe auf den Gebrauch von, den Umgang mit und die Teilhabe an möglichen Lebenswelten.

Verdeutlichungsoptionen unbestimmter Auftritte

Counter-forensics und die profondeur politischer Machtarchitekturen

Mehr Informationen

Auftreten in postdigitalen Mediengefügen

Foren und Protokolle

Mehr Informationen

Did 5G radiation really kill birds?

Training lower secondary students in epistemic strategies to counter online misinformation

Mehr Informationen

Vermittlung denken. Mittler beschreiben.

Die Marquise von O… und ihre Bearbeitungen: Von Klassikerausgaben zum Hörtext

Mehr Informationen

Ambiguous Relations

A Postphenomenological Reflection on Technological Multistability in Education

Mehr Informationen

Annotating candy speech in German YouTube comments

Mehr Informationen

Overview of the GermEval 2025 Shared Task on Candy Speech Detection

Mehr Informationen

Scalar Translation as a Method

Small Approaches to Scalability in Digital Cultures

Mehr Informationen

Het virtuele handschrift

Materialiteit en middeleeuwse boeken in VR

Mehr Informationen

Künstliche und Künstlerische Intelligenz

Zum ästhetischen Umgang mit generativer Technik

Mehr Informationen

Critique of sensoric mediality

An experimental approach to chains of translation between the analog and the digital

Mehr Informationen

Sackgassen der Digitalisierung

Hans Konrad Schuffs vergessener Beitrag zur Einführung der Computerdatei

Mehr Informationen

Über Portale, Sphären und andere eigensinnige Objekte als Weltbezüge im künstlerischen Worldbuilding mit Mixed Realities

Mehr Informationen

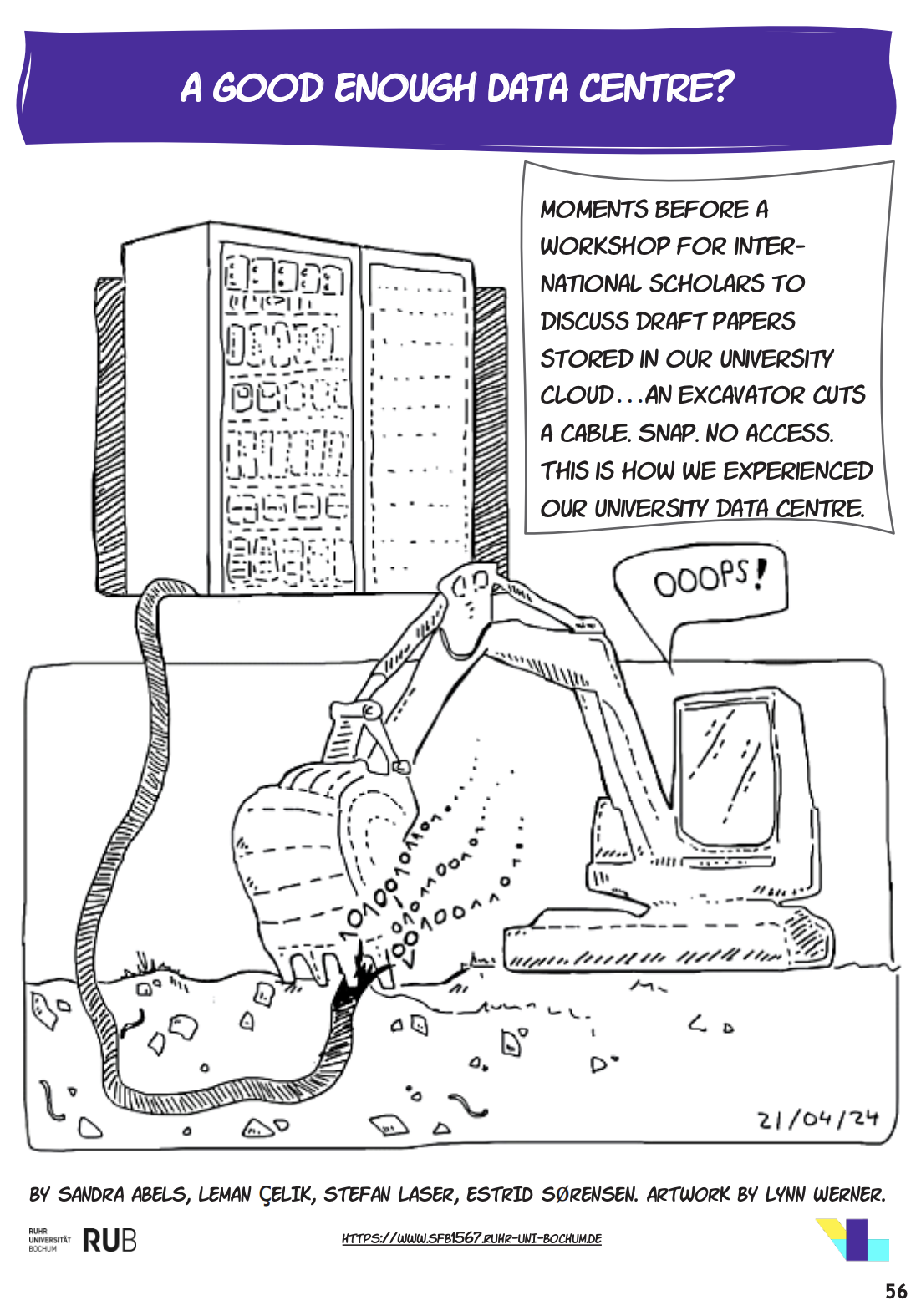

A Good Enough Data Centre?

Mehr Informationen

Lernprozessanregende Aufgaben in der Lehrkräftebildung

Förderung von Reflexions- und Medienkompetenz mit Fellinis „8 ½“

Mehr Informationen

Zwischen zwei Welten

Zum Verhältnis von Präsenz und Media Awareness während einer virtuellen Geländeführung

Mehr Informationen

Ansatzphänomene der Weltliteratur

Zur Verschränkung von close und distant reading bei Erich Auerbach

Mehr Informationen

»Nivellierte Jetztfolge« und »ekstatische Erstrecktheit«

Medien und Zeit nach Heidegger

Mehr Informationen

Dem Ohr eingeschrieben

Akustische Zitate und literarische Forensik bei Karl Kraus

Mehr Informationen

Erzählen, Schreiben und das „Surren eines Insekts“

Auftrittsprotokolle in Marrakesch

Mehr Informationen

Individuelle Anonymisierung oder anonyme Individualisierung?

Analoge, digitale und virtuelle Praktiken beim Umgang mit Fleisch

Mehr Informationen

Virtuelle Tiere

Schauplätze codierter Natürlichkeit

Mehr Informationen

Kuh

180° – 330° – 360° – Annäherungen an tierliche Perspektiven und Wahrnehmungsweisen

Mehr Informationen

When I touch the person on the screen

Der digitale Körper zwischen Materialität und Virtualität

Mehr Informationen

Sartre, Unaufrichtigkeit und Authentizität in digitalen Selbstverhältnissen

Mehr Informationen

Editorial

Mehr Informationen

Der Zeit ihre Kunst

Tribunale und virtuelle Affektstimmen in Thomas Melles Ode

Mehr Informationen

Arrest Matters

The Pragmatics of Vulnerability in Phone Calls to the Stasi

Mehr Informationen

Virtuelles Fernsehen

Transformationen jenseits des Computerbildes

Mehr Informationen

Virtual Reality Exhibited

Interfacing Art, Games and Everyday Life

Mehr Informationen

Virtuelle Landschaften

Raumerkundungen an der Grenze des Screens

Mehr Informationen

Staying with the Planet

The University That Tried to Reckon with Ecological Reality, Challenged Excessive Data Infrastructures, and Nurtured a Few Alternatives Not Planned For

Mehr Informationen

Forensisches Auftreten

Postdigitale Mediengefüge an den Rändern der Justiz

Mehr Informationen.jpg)

Virtuelle Universität

Geistes- und gesellschaftswissenschaftliche Zugänge

Mehr Informationen

Eigensinnige Objekte

Virtuelle Möglichkeitsräume zwischen Aufforderung und Entzug

Mehr Informationen

Postphenomenology and Technologies within Educational Settings

Mehr Informationen

An der Schwelle zur Moderne

Der Krieg von 1870/71

Mehr Informationen

Virtuelles Essen

Interdisziplinäre Perspektiven auf Ernährungspraktiken im digitalen Zeitalter

Mehr Informationen

Dynamiken digitaler Bewertung

Über Gestaltungsspielräume in Infrastrukturen – von KI bis Queering

Mehr Informationen

Medien – Bildung – Forschung

Integrative und interdisziplinäre Perspektiven

Mehr Informationen

Virtuelle Tiere

Lebewesen zwischen Code und Kreatur

Mehr Informationen

Vokabular des Virtuellen

Ein situiertes Lexikon

Mehr Informationen

Hass teilen

Tribunale und Affekte virtueller Streitwelten

Mehr Informationen

IMAGE. Zeitschrift für interdisziplinäre Bildwissenschaft

Bild und Augmentation

Mehr Informationen

Bildung und Digitalität

Analysen – Diskurse – Perspektiven

Mehr Informationen

Journal of Literary Theory

Special Issue: Mediating Literature

Mehr Informationen

ChatGPT und andere »Quatschmaschinen«

Gespräche mit Künstlicher Intelligenz

Mehr Informationen

Auditory Spaces

Resonanzräume der Literatur nach 1945

Mehr Informationen

Virtuelle Lebenswelten

Körper – Räume – Affekte

Mehr Informationen

Virtual Image Archives

Logistics, Historicity, Navigation

Mehr Informationen

Augmented und Virtual Reality im Bildungsfokus

Zu diskursiv-materiellen Macht- und Wissensordnungen

Mehr Informationen

Virtualisierung von Umgebungen

Roboter bauen als medienwissenschaftliches Experiment

Mehr Informationen

The Digital Medieval Manuscript

Material Approaches to Digital Codicology

Mehr Informationen

Augmented Reality

Für eine Kunstgeschichte der Kollision von Bild und Umgebung

Mehr Informationen

Die private und die verteilte Person

Studien zu Personalisierung und Privatheit in Zeiten der Digitalisierung

Mehr Informationen

Fragile Evidenz

Videodokumente illegaler Zurückweisungen an Europas Grenzen

Mehr Informationen

Virtuelle Realitäten als Geschichtserfahrung (ViRaGe)

Real or really unreal? VR und historisch-politische Bildung in der Schule, an Erinnerungsorten und im Internet

Mehr Informationen

Lidar on wheels

Mehr Informationen

White Paper „Digital-historisch Promovieren“

Ergebnisse des Kickoff-Retreats des NFD4Memory Promovierendennetzwerks Digital History. Version 1.0

Mehr Informationen

The Power of Storytelling – Geschichten digital erlebbar machen

Gewinn der 33. Runde des eLearning-Wettbewerbs 5x5000 der RUB

Mehr Informationen

Scrolling war gestern

Ist die Apple Vision Pro einfach ein neues Spielzeug? Oder doch ein völlig neuer Umgang mit Computern?

Mehr Informationen

Soziale Medien als accidental archives

Ein Gespräch mit Maria Mingo (Mnemonic)

Mehr Informationen

D wie digital — D wie demokratisch

Implementierung immersiver VR-Anwendungen in der ersten Phase der Lehrer:innenbildung zur Förderung demokratiebildender geschichtsdidaktischer Kompetenzen

Mehr Informationen

The past as it (virtual) really was?

Immersive VR applications as a new medium of collective memory: authenticity, plausibility, trust

Mehr Informationen

Was tun in und mit Bildern?

Handlungsformen in Augmented und Virtual Reality

Mehr Informationen

Forschung (be-)schreiben

Medienwissenschaftliche Laborbücher

Mehr Informationen

Lab Books

Mehr Informationen

Roboter bauen, Programmieren lernen, digitale Kulturen verstehen

Mehr Informationen

Augmenting the City, Augmenting the Museum

Strategien des Kunstausstellens mit AR

Mehr Informationen

Jahresbericht 2022

Überblick der Tätigkeiten des SFB von März 2022 bis Dezember 2022

Jetzt herunterladen

Jahresbericht 2023

Überblick der Tätigkeiten des SFB von Januar 2023 bis Dezember 2023

Jetzt herunterladen

Jahresbericht 2024

Überblick der Tätigkeiten des SFB von Januar 2024 bis Dezember 2024

Jetzt herunterladen

Jahresbericht 2025

Überblick der Tätigkeiten des SFB von Januar 2025 bis Dezember 2025

Jahresbericht 2026

Überblick der Tätigkeiten des SFB von Januar 2026 bis Dezember 2026